WALL-E: O lixo arranha o céu de uma Terra devastada na animação que melhor retrata a degradação ecológica no Antropoceno

É o século 29 d.C. e a humanidade inteira já abandonou uma Terra arruinada. Nosso ex-lar planetário – apelidado pela Mafalda de “hospício esférico” – foi transformado numa mega wasteland. Habitada apenas por baratas e pelo simpático e solitário robôzinho compactador de lixo que protagoniza o filme, o planeta distópico nele retratado é <“urgentemente relevante”, como defende a ótima resenha do Flick Philosopher>, mesmo que 15 anos já tenham transcorrido desde seu lançamento.

Reassistir <Wall-E> importa hoje pois os alarmes seguem soando sem serem ouvidos – os negacionismos diante da degradação ecológica no Antropoceno servindo como muros para milhões de ouvidos. Diante da força deste poder negador, desta cegueira voluntária, desta marcha cega para o abismo, não podemos desprezar as ferramentas de uma arte de massas que seja capaz de encantar, de mobilizar afetos e pensamentos, de promover debates coletivos inadiáveis nestes nossos tempos de crescentes extremismos climáticos, poluição ainda desenfreada e extinção massiva da biodiversidade.

Primeiro longa-metragem de animação a ser incluído na prestigiosa <Criterion Collection>, Wall-E – acrônimo para Waste Allocation Load Lifter, Earth-Class – é descrito como “uma visão presciente de um futuro distópico” em um “planeta sufocado pela poluição”. Segundo a síntese da Criterion, o filme de Andrew Stanton recupera o vigor pantomímico do cinema mudo ao mesmo tempo que lança a arte do sci-fi animado numa velocidade de anos-luz em direção a um futuro aflitivo, preocupantemente catastrófico, oferecendo ainda como consolação uma “ode ao poder do amor e da arte para regenerar um mundo agonizante”:

“Transporting us simultaneously back to cinema’s silent origins and light-years into the future, WALL•E is a soaring ode to the power of love and art to heal a dying world.” Criterion

Certas obras da cultura pop transcendem o status de mercadorias impermanentes da indústria cultural, a serem consumidas com o epidêmico imediatismo promovido pela sociedade de consumo, para depois serem prontamente esquecidas como modas que passaram. Certas obras tornam-se referências de uma intrusão no mainstream de temáticas e problemáticas que costumam estar varridas para as margens: a ecologia, por exemplo, que frequentemente ocupa os fringes, que não interessa tanto às massas quanto a vida das celebridades ou os gols dos esportistas milionários, invadiu a corrente principal da consciência pública com o lançamento de Wall-E, em 2008, uma produção Disney/Pixar vencedora do Oscar de Melhor Animação.

Até mesmo livros densos de filosofia e ontologia que se debruçam sobre a problemática ecológica sentem-se compelidos a mencionar este filme como um divisor-de-águas na história do cinema de impacto social. Nos primeiros parágrafos de <O Pensamento Ecológico, Timothy Morton aponta>:

“Como demonstrou o sucesso da obra-prima da Pixar, a questão está na cabeça de todo mundo: o que é uma consciência ecológica? Como reiniciar a Espaçonave Terra com as peças que temos nas mãos? Como deixar para trás a melancolia de um planeta envenenado? Wall-E começa em um futuro centenas de anos distante, com a cena deprimente de um robozinho compactador de lixo empilhando torres de detritos humanos da altura de arranha-céus…” (MORTON: Ed. Quina, SP, 2023, Intro, pg. 13)

Dirigido por Andrew Stanton, que anteriormente fizera Procurando Nemo e depois faria John Carter, o filme está repleto de crítica social subliminar. Seus cenários sci-fi distópicos oferecem campo para o avanço de um ativismo ecológico e anti-consumista, que inclui problematizações sobre a epidemia de obesidade e junk food, além de abordar a conjuntura de hiper-conectividade que vem gerando humanos fissurados em telas e feeds (a <“Nação Dopamina” analisada por Anne Lembke>).

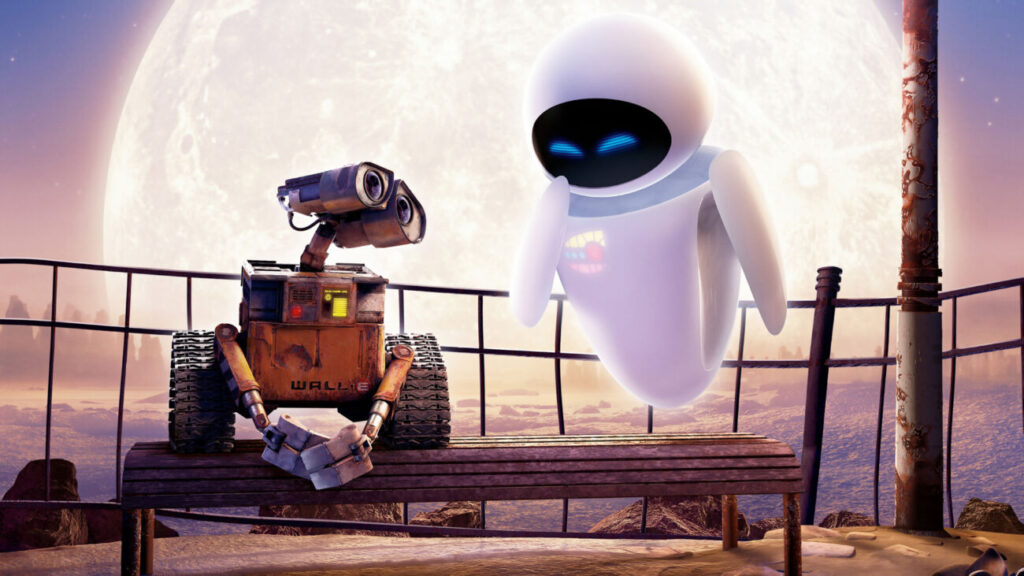

Só que estes conteúdos críticos são meio que traficados a partir de um enredo central que conquista corações e mentes a partir da “fofurice” sem fim de uma epopéia de amor adocicada entre os robôs antropomórficos Wall-E e Eva. Joga-se açúcar no apocalipse através de um romance futurista entre máquinas que o enredo transmuta, com seu antropomorfismo, em casal capaz de arrancar lágrimas dos espectadores mais chorões (sim, Wall-E é um puta tear jerker!).

Wall-E, robô-lixeirinho solitário e sentimental, adepto dos mementos de valor afetivo achados em meio à sucata, fã confesso de velhos musicais de Hollywood (em especial os mais melosos), veio para tomar seu lugar ao Sol ao lado de R2D2, 3CPO e Robocop como um dos robôs mais memoráveis da história do cinema.

Como o capitalismo é capaz de fagocitar até mesmo conteúdos que criticam seus descaminhos, hoje em dia bonequinhos de Wall-E são vendidos e consumidos por crianças e pessoas crescidas com o mesmo carinho que dedicaram outrora às réplicas do E.T. do Spielberg ou do Luke Skywalker da saga de Lucas. Você pode <comprar na Amazon um Wall-E de vinil> por uns 500 reais para dar de presente ao seu filho pré-adolescente – e quando ele crescer e se desinteressar do brinquedo, veja só, você pode jogar o boneco no lixo…

O conteúdo distópico, alarmista e semi-sarcástico não impede a historinha de ser um legítimo conto-de-fadas bonitinho, fofinho, bem ao gosto da Disney, essa velha dama especialista em agradar as multidões com seus açúcarados consolos. A história de amor entre Wall-E e sua amada robôzinha bonitona Eva deve entrar nos anais como um dos romances roliudianos mais marcantes dos últimos anos: é um casalzinho bem incongruente, meio Eduardo e Mônica – um par que combina bem pouco, à primeira vista: ele é meio demodê, out-of-date, encardido, semi-arruinado, último sobrevivente de uma raça de robôs já transformada em obsoleta. Enfim, Wall-E é quase um mendigo dos robôs, um proletário, um Patinho Feio, uma ovelha negra.

Já Eva é high-class, de primeira linha, de design ultra-moderno, só circuitos e chips chiques, uma dondoca de hi-tech. Enfim, uma aristocrata, uma patricinha, uma membra da elite robótica universal. Por isso o meigo romance entre estas duas criaturas tão desiguais soa como uma releitura cibernética de casais como a Bela e a Fera, a Dama e o Vagabundo, a Princesa e o Sapo. A “cena de amor” mais antológica é, claro, aquela valsa no espaço com extintor de incêndio como propulsor. Pura poesia visual.

A tradicional técnica de humanizar bichinhos, árvores e coisas inanimadas é re-utilizada em Wall-E – mas com a incrível competência de se transmitir sentimentos quase sem fazer uso da linguagem verbal. Os efeitos sonoros de Wall-E são tão espantosamente competentes que fazem-no merecedor da vitória dos Oscar da categoria (no total, levou 5 estatuetas, incluindo a de mixagem de som, de roteiro original, de trilha sonora…). Poucas vezes um filme quase mudo e com personagens protagonistas todos feitos de metal, ferro e circuitos elétricos conseguiu emocionar tanto.

Este <ensaio de Sam Wasson>, que destaca certos elementos Chaplinianos e Buster Keatonianos no filme, enfatiza muito bem esta comunicação não-verbal que faz com que Wall-E aproxime-se do inefável encanto das primeiras décadas do cinema dito “mudo”, propulsionado por pantomima:

Repleto de referências pop diretas (a 2001 – Uma Odisséia no Espaço e Titanic, por exemplo) e indiretas (a humanização de robôs remete a Blade Runner, ao Bishop de Alien – O Oitavo Passageiro, ao menininho de A.I. – Inteligência Artificial), Wall-E é um dos raros casos de blockbuster digníssimo de ser assistido por todos que se interessam pelo poder do cinema como impactador da consciência das massas. Candidato não só a obra-prima do ramo da animação, mas também a novo clássico do cinema americano.

Ao mesmo tempo que liga as sirenes de emergência, chamando a atenção para o colapso ambiental e criticando o estilo-de-vida consumista, o filme não nos afoga no niilismo desalentador e fatalista. Sugere que as criações robóticas humanas teriam em comum conosco uma certa ânsia por amor e sentido – que Wasson veicula ao pensamento de Viktor Frankl – que fariam a vida destroçada pela hýbris ser capaz de renascer como uma Fênix. Uma semente, uma planta, um recomeço possível para nossa atribulada, mega-equivocada, odisséia de espécie que, no século 29, quase foi extinta.

O filme carrega uma tremulante bandeira ecológica, alertando a inconsequente humanidade sobre os perigos do abuso contra o meio-ambiente em mais um capítulo daquela “Cruzada Al-Górica” que começou a atacar os cinemas com Uma Verdade Inconveniente. Os cenários pós-apocalípticos que a Pixar ergueu no planeta Terra, reduzido a um imenso ferro-velho ou lixão a céu aberto, tornado inabitável pelo excesso de sujeira, representam uma das mais corajosas incursões da Walt Disney no domínio da distopia, território antes sempre preterido em prol de uma abordagem muito mais tendente a ser utópica e otimista.

Por inacreditável que pareça, a duplinha Disney/Pixar fez um filme que faz soar o alarme ambiental, nos deixando com medo de vermos o planeta reduzido a escombros pelos excessos da industrialização e pelos despojos da voraz e impiedosa sociedade de consumo, que deixa atrás de si um rastro assustador de lixo, poluição, gordura, inflamação. Nos comunica, quase sem precisar de palavras, imagens que nos contam sobre a relatividade de todos os valores (como quando ele lança longe um anel de diamantes, achando a caixinha muito mais valiosa…), sobre a dependência do afeto em relação à memória (como na cena mais melancólica do filme, em que o gravadorziho portátil de Wall-E, aparentemente danificado, faz com que ele se esqueça de tudo de doce que compartilhou ao lado de sua amada – e o amor ameaça sumir, afogado pela amnésia) e, claro, sobre a sociedade cibernética e inter-galáctica do porvir.

Pois Wall-E participa de um zeitgeist que postula a colonização de outros astros pela humanidade que fodeu geral com seu astro de origem. Dialoga, pois, com os planos megalomaníacos de colonização de Marte hoje capitaneados por bilionários como Musk. <O imperialismo interplanetário, objeto do sarcasmo de Ray Bradbury>, também marca este filme preocupado com o porvir humano numa possível colônia espacial parecida com um resort ultra-burguês.

É também com uma certa dose de sarcasmo Bradburyano que o filme trata seus personagens humanos hospedados na navona que viaja num cruzeiro inter-espacial. Lá, o luxo idiota e o consumo desenfreado de supérfluos imperam. Os ex-terráqueos, todos morbidamente obesos, sedentários feito rochas, acomodados como bichos-preguiça, viciados em candy, são outra distopia presente em Wall-E e que tem efeitos subliminares poderosos.

A humanidade em Wall-E está reduzida a um estado de imbecilidade tão grande que dá até dó: sentados eternamente em poltronas flutuantes, chupando eternamente canudos de refrigerantes, olhando para telas que só os bombardeiam entretenimento vulgar e ads, os humanos em Wall-E são muito mais antipáticos que os robôs. Rola até uma anarquia Fellinesca quando os Robôs Defeituosos, numa versão ultra-moderna do Levante dos Escravos, estouram numa rebelião contra as autoridades, chefiados por Eva e Wall-E, manifestando raros ímpetos revolucionários!

Isso não me parece uma distopia tão longe de se tornar real: é só pensar que o país do Tio Sam, de tanto encher a pança de junk-food, de tanto encher de grana uma indústria alimentícia corporativa que produz epidemias de obesidade e diabetes, têm pago a conta de seus excessos no consumo de comida de bosta com uma crise de saúde coletiva sem paralelo entre as nações ultra-capitalistas modernas.

Os humanos em Wall-E vivem num conforto material extremo, mas tratado por aqui com um olhar irônico, como se o alerta de desastre ecológico, que soou na primeira parte do filme, recebesse como complemento um novo apito de emergência: de que o consumismo adotado como estilo-de-vida parece gerar pouca coisa além de doenças inflamatórias, inchamentos patológicos, estupidez e embotamento cognitivo, adoção de um cotidiano fútil e sem sentido, impregnado de entretenimentos eletrônicos que isolam as pessoas e alienam da realidade.

No fim das contas, a humanidade está reduzida tal grau de estupidez, e o nosso ex-planeta transformado numa wasteland tão desoladora, que são os robôs que vão nos salvar de nós mesmos – limpando o lixo e, claro, nos re-ensinando a dançar e a amar.

Este relativo happy end, ainda que seja um motivo forte para os afetos deleitosos que a platéia leva consigo após o fim da projeção, merece nossa crítica por uma certa dissolução das contradições que a obra nos fez testemunhar: com este desfecho, pergunto a vocês, será que Wall-E não bota combustível na fogueira perigosa, acendida por banqueiros de Wall Street e por CEOs do Vale do Silício, que postula uma salvacionismo baseado em tecno-fix? Será que aqui não vai traficada aquela ideologia que Morozov, no seu livro Big Tech, chama de solucionismo e que promove a noção de que nossas criações tecnológicas – como nossos robôs e andróides – acabarão por nos salvar de quaisquer enrascadas em que nos metermos?

Eduardo Carli de Moraes

Goiânia, 23/02/23

LEIA TB: Slate.

Publicado em: 23/03/23

De autoria: Eduardo Carli de Moraes educarlidemoraes